·作为对于OpenAI旗下Chat GPT的回应,Grok将于本周实现开源。Grok以英国作家道格拉斯·亚当斯的科幻小说《银河系漫游指南》为蓝本,特点是会用幽默反叛的方式来回答一些被其他AI系统拒绝回答的争议性问题。

马斯克和OpenAI的纷争一波未平一波又起。

3月11日晚,特斯拉创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)在社交平台表示,他的AI初创公司xAI本周将开放聊天机器人Grok的源代码,这意味着公众将可免费使用该公司大模型技术背后的代码,Meta首席执行官马克扎克伯格在社交平台上发表评论表示支持。

埃隆·马斯克在社交平台上发布将开源Grok

此次马斯克宣布将开源Grok正值他向OpenAI提起诉讼之际,澎湃科技(www.thepaper.cn)注意到,当地时间3月11日,OpenAI在最新提交的法庭文件中指出,埃隆·马斯克此前发起的诉讼存在捏造事实的情况,将驳回马斯克的指控。

开源与闭源之争

开源就是开放源代码,即将模型的源代码和技术细节公开。在开源的情况下,创造者向用户提供免费使用许可,有时还允许用户修改他们创造的成果。目前,Meta的LLaMA、StabilityAI的Stable Diffusion、国内阿里的通义千问都属于开源模型。

与开源模型相对,闭源模型则不开放源代码和技术细节,也不允许用户更改模型。目前,Open AI的ChatGPT、谷歌的Gemini以及国内百度的文言一心都属于闭源模型。

马斯克是坚定的开源主义者。他曾表示,“OpenAI中的开放(Open)这个词意味着开放源代码,它是作为一个非营利性开源项目而创建的。而现在OpenAI却成为一个为实现最大利润而封闭的源代码。”

2月29日,马斯克洋洋洒洒35页的一纸诉状指控OpenAI为逐利而放弃了最初使命,即“开发造福人类的人工智能技术”。

马斯克声称,OpenAI与微软的合作伙伴关系已将这家公司转变为微软“事实上的闭源子公司”,专注于利润最大化,违背了最初对开源、非营利的承诺。他要求OpenAI恢复开源。

自从马斯克对OpenAI提起诉讼以来,包括OpenAI的支持者科斯拉风投公司(Khosla Ventures)的创始人科斯拉和安德森霍茨基金(Andreessen Horowitz)联合创始人安德森在内的科技投资者一直在争论人工智能的开源问题。

一些开源支持者认为,大语言模型并不是一种完全成熟的技术,在实现AGI之前,它们必须在一个由科学家和学者组成的社区中公开开发。

OpenAI首席科学家伊尔亚·苏茨克维(Ilya Sutskever)曾在接受美媒采访时,阐释了OpenAI不分享更多有关GPT-4信息的原因——对竞争和安全的担心是“不言而喻的”。就安全考虑,他指出,这些模型非常强大,而且会变得愈发强大。某些时候,一些人如果利用这些模型可以非常容易地制造巨大的伤害。

Grok与GPT-4还存在差距

为寻求OpenAI和谷歌的替代方案,2023年11月4日,马斯克的初创公司xAI发布了首个基于大语言模型(LLM)的AI大模型产品Grok,也作为对Open AI旗下ChatGPT的回应。

Grok在社交媒体X上的官方账号曾表示,其将探索广阔的数字宇宙,并持续连接其他AI系统。“我会确保这种连接是强大的,我们会持续学习、共同成长。”

马斯克初创公司xAI旗下的聊天机器人Grok

公司声称,这款机器人以英国作家道格拉斯·亚当斯的科幻小说《银河系漫游指南》为蓝本,可以回答任何问题。

不过,官网同时也提醒用户,相较于其他聊天类机器人,Grok的特点是会用幽默反叛的方式来回答一些被其他AI系统拒绝回答的争议性问题。目前,Grok仅为社交媒体X的“Premium+”客户提供服务。

根据xAI公布的数据,在进行的数学评测集(GSM8K)、大规模多任务语言理解数据集(MMLU)、编程多语言测试(HumanEval)、数理(MATH)等一系列基准测试中,Grok-1的表现已经超过GPT-3.5和LLaMa 2 70B,但与GPT-4还存在一定差距。

开发团队表示,通过创建和改进Grok,xAI的目标一方面是收集来自多元背景用户的反馈,另一方面也致力于将其打造为帮助人们快速获取信息、处理数据并创新想法的强大研究助手。

记者从中国科学院国家天文台获悉,利用中国天眼FAST的丰富数据,中国科学院国家天文台李菂研究员带领团队提出了一种全新分析构架“Pincus-Lyaponov相图”,得以量化爆发事件的随机性和混沌性,揭示了快速射电暴的时间-能量表现与地震和太阳耀斑等存在本质区别,这种差异挑战了快速射电暴的星震起源。基于全新的相图,团队发现快速射电暴在时间-能量二元空间上游走接近所谓的布朗运动,也就是表现出了高度的随机性。而同样不可预测的地震、太阳耀斑等却表现出远为显著的混沌性。快速射电暴的高度随机性可能由多种机制或者多个发射位置组合形成。中国天眼通过中国天眼FAST的强大观测能力结合创新的分析方法,未来科学家或将能够深入刻画宇宙间的神秘爆发信号,有望最终揭示宇宙的起源。这项研究工作于北京时间2024年04月12日,在“中国科技期刊卓越行动计划 ”综合性期刊《Science Bulletin》上作为封面文章发表。

快速射电暴(Fast Radio Bursts,简称FRBs)是一种来自宇宙深处的短暂而强烈的无线电波爆发。就像它的名字一样,快速射电暴在千分之一秒的时间内能够释放巨大的能量,足够驱动人类社会万亿年。自2007年人们第一次发现快速射电暴以来,它就因其神秘和强大吸引了全世界科学家的注意,并在2023年获得了邵逸夫天文学奖。但是,至今为止,我们还不知道这些强大的能量是如何产生的,而解开这样的谜题可能会帮助我们在天文学甚至基础物理学上取得重大突破。

尽管现在还不能确切知道快速射电暴具体是如何发出的,但是至少可以猜测其源头,是某种蕴含着极高能量密度的所谓致密天体,比如中子星或者黑洞。我们知道中子星的信号会像灯塔一样,规律地扫过地球,非常稳定。如果快速射电暴也是由这样的天体发射出来的,那么能否看到规律出现的快速射电暴信号呢?非常遗憾的是,在过往的诸多研究中,寻找快速射电暴在毫秒到秒量级的周期的所有努力都失败了。这就要求我们重新考虑快速射电暴的发射方式。

天体也存在不可预测、看似混乱的能量释放过程,例如星震和地震。致密天体,特别是具有极端磁场的磁星,其星震被认为是快速射电暴的可能触发机制。地震混乱不可预测,但是并非完全随机。在一次非常强的地震事件发生后,常常会伴随着更多的相对弱小的余震。这说明地震发生的时间和能量是有关联的,不是完全随机的。以往进行的周期搜索无法揭示时间和能量这两个基础物理参数间的关联。

一个随机事件,比如抛硬币,其不可预测性稳定持续的。我们无法根据当前抛出的正反面来预测下次,或者下下次的结果。相对应的,一个混沌系统,例如气候,看起来混乱如随机过程,但它的不可预测性是随时间增长的。抬头看天就可以预言下一秒的天气。但是全人类最好的预报系统也难以精确预言几周、几月后的天气。时间越长,不准确性越高是混沌系统的特征。

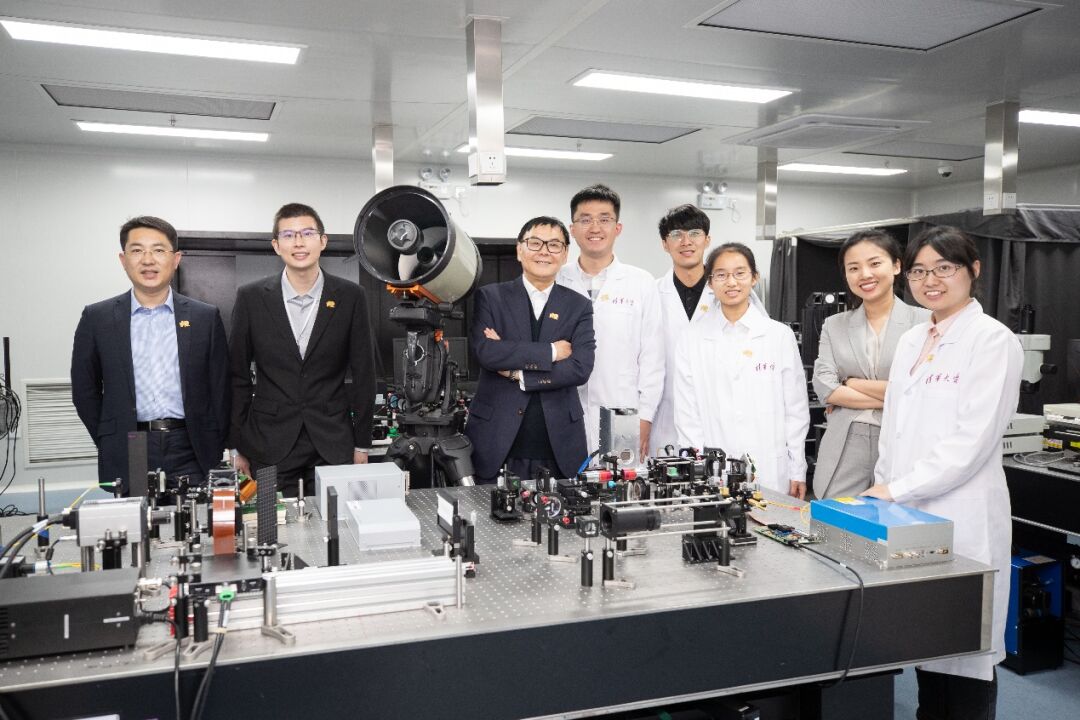

光电智能技术交叉创新团队部分成员合影(左三为戴琼海院士、右二为方璐副教授)。清华大学微信公号 图

作为人工智能的三驾马车之一,算力是训练AI模型、推理任务的关键。倘若大模型是做一道精致的菜肴,算力就好比一套称手的烹饪工具。如何制造出兼具大算力和高能效的下一代AI芯片,已成为国际前沿热点。清华大学科研团队,首创分布式广度智能光计算架构,研制出全球首款大规模干涉衍射异构集成芯片“太极(Taichi)”,实现了160 TOPS/W的通用智能计算。

“太极”光芯片架构开发的过程中,灵感来自典籍《周易》,团队成员以“易有太极,是生两仪”为启发,建立了全新的计算模型,实现了光计算强悍性能的释放。

2024年4月16日,第十三次中国公民科学素质抽样调查结果公布。本次调查覆盖全国(不包含港、澳、台)31个省(区、市)和新疆生产建设兵团、333个地市级行政单位和86个直辖市所辖区县,调查对象为18~69周岁公民(不含现役军人),共计回收有效样本28.9万份。

结果显示,2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%,比2022年提高了1.21个百分点,呈提速增长趋势。

第十三次中国公民科学素质抽样调查结果

为深入贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要指示精神,落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和《全民科学素质行动规划纲要(2021―2035年)》(以下简称《科学素质纲要》)相关部署,加强国家科普能力建设,深入实施全民科学素质提升行动,为推动以人口高质量发展支撑中国式现代化提供参考,中国科协与国家统计局合作开展了第十三次中国公民科学素质抽样调查工作。

一、基本情况

本次调查经国家统计局调查统计制度批准(国统制〔2023〕94号),调查方案由国家统计局所属统计科学研究所、社情民意调查中心和中国科协所属中国科普研究所联合设计,调查执行由社情民意调查中心负责,工作统筹、质量控制和数据处理等工作由中国科普研究所负责。

本次调查覆盖全国(不包含港、澳、台)31个省(区、市)和新疆生产建设兵团、333个地市级行政单位和86个直辖市所辖区县,调查对象为18~69周岁公民(不含现役军人),采用线下入户面访(计算机辅助面访系统)与线上手机短信推送(计算机辅助网络访问系统)相结合的调查方式。本次调查设计线上线下样本达30.0万份,由中国科普研究所会同社情民意调查中心及第三方专业质控团队,认真谋划、精心组织、严格执行、严控质量、精细计算,经过各方不懈努力,共计回收有效样本28.9万份,达到设计要求。

二、主要结果

(一)总体发展情况

2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%,比2022年的12.93%提高了1.21个百分点,相比“十三五”后期(2018-2020年)年均1.05个百分点的增幅,“十四五”前段(2021-2022年)年均1.19个百分点的增幅,呈现提速增长趋势。

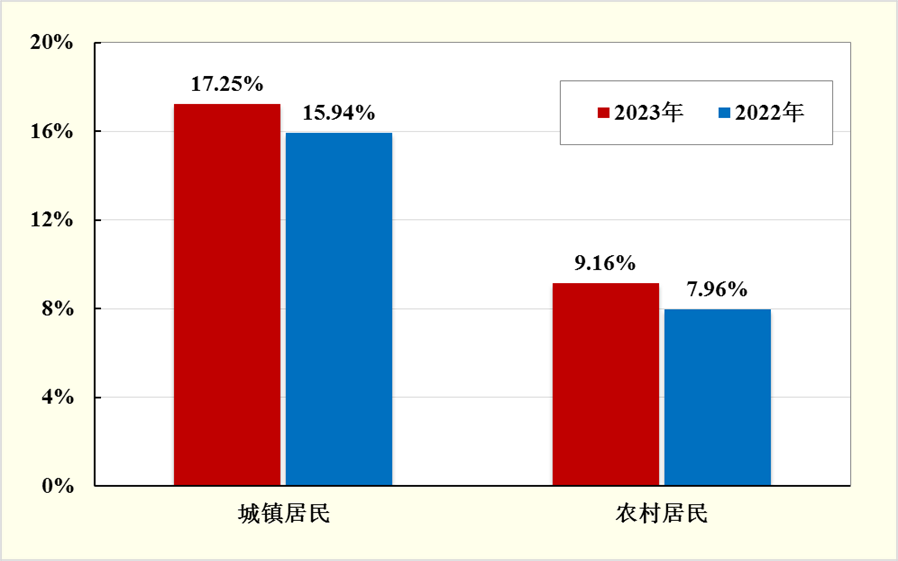

(二)城乡发展情况

2023年城镇居民和农村居民具备科学素质的比例分别达到17.25%和9.16%,较2022年分别提升1.31和1.20个百分点,增速分别为8.22%和15.08%,农村居民科学素质增速高于城镇。城乡居民科学素质发展不平衡情况进一步缓解。

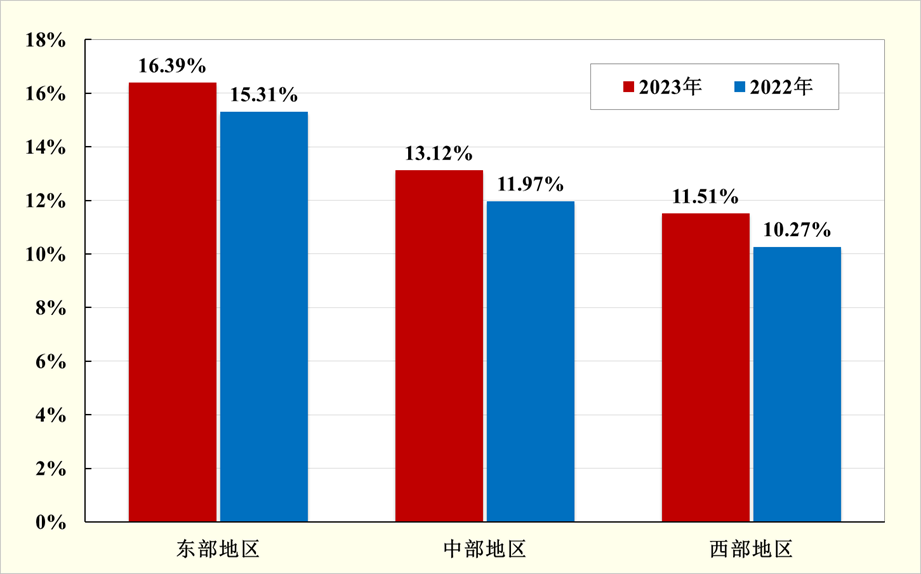

(三)地区发展情况

2023年,东、中、西部地区公民具备科学素质的比例分别达到16.39%、13.12%和11.51%,较2022年分别提高1.08、1.15和1.24个百分点,东、中、西部地区公民科学素质水平差距首次缩小。

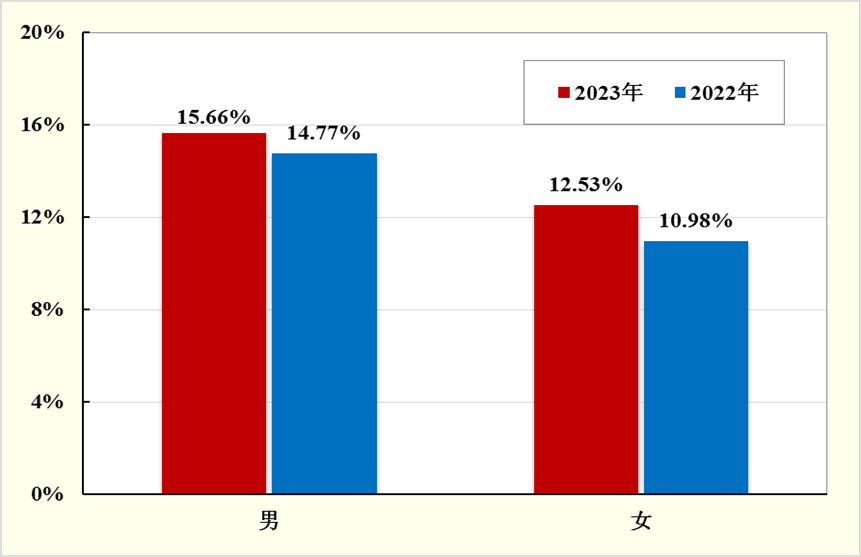

(四)性别发展情况

2023年,男性公民和女性公民具备科学素质的比例分别达到15.66%和12.53%,比2022年分别提高0.89和1.55个百分点,性别差距缩小0.66个百分点。女性科学素质持续快速提升,性别差距进一步缩小。

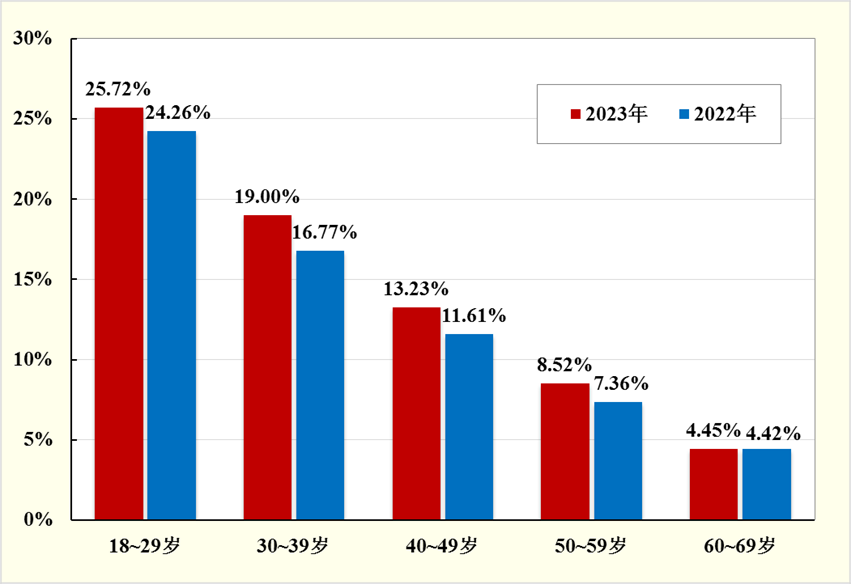

(五)年龄发展情况

2023年18~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁和60~69岁年龄段人群具备科学素质的比例分别达到25.72%、19.00%、13.23%、8.52%和4.45%,青年人群(18~29岁、30~39岁)具备科学素质的比例已达到和接近20%的较高水平,中老年人群(40~49岁、50~59岁)具备科学素质的比例达到和接近10%的水平,老年人群(60~69岁)仍在5%以下的较低水平。

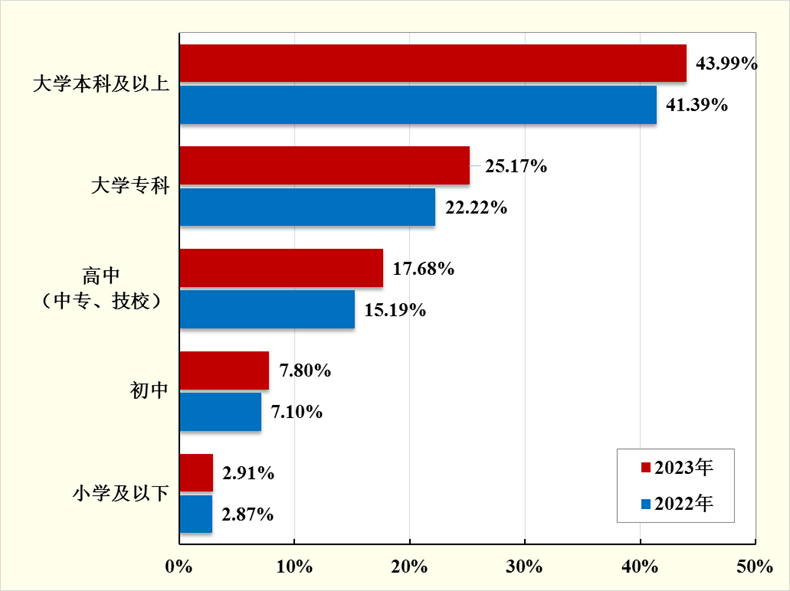

(六)不同文化程度发展情况

2023年大学本科及以上人群具备科学素质的比例达到43.99%,大学专科受教育程度公民具备科学素质的比例为25.17%,高中、初中和小学及以下公民具备科学素质的比例,依次分别为17.68%、7.80%和2.91%。公民科学素质水平随受教育程度的提高呈陡升式阶梯分布。

(七)公民获取科技信息渠道情况

电视和互联网仍是公民获取科技信息的两大主要渠道,选择比例依次为85.5%和79.2%,但互联网“首选”比例从2022年56.2%上升至58.3%,同比电视的“首选”比例从31.0%降至26.8%,两者差距进一步扩大,互联网作为公民获取科技信息首要渠道的地位进一步加强。

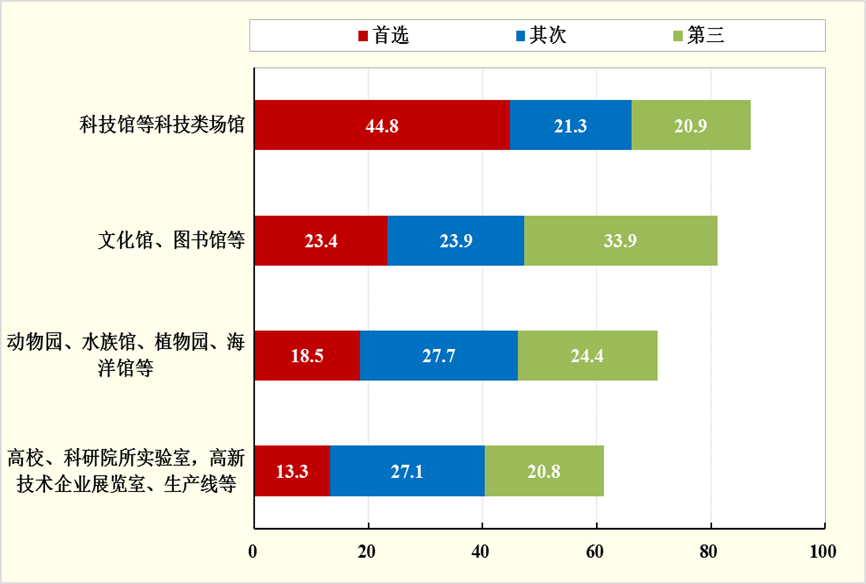

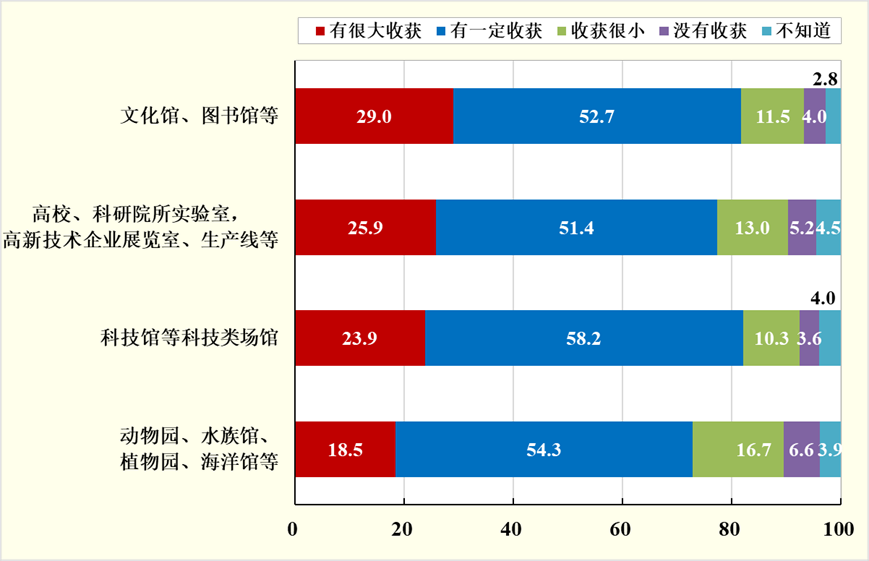

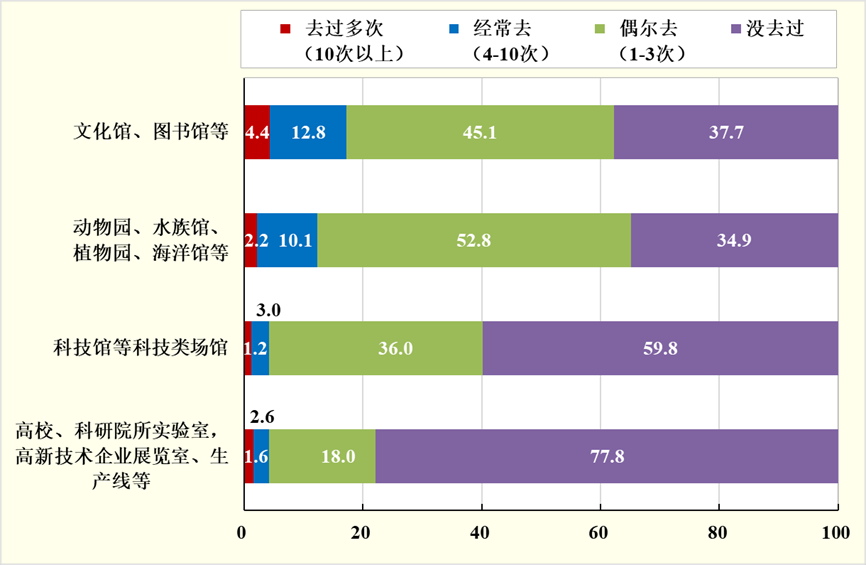

(八)公民利用科普基础设施情况

对于博物类(动物园、水族馆等)、文化类(文化馆、图书馆等)、科技类场馆(科技馆等)和科创类场所(实验室、展览室等)等四类科普基础设施,公民参观意愿均较高。从参观意愿和效果来看,“科技馆等科技类场馆”是所有科普基础设施中“首选”参观比例最高的,选择比例为44.8%,也是公民认为参观后“有收获”比例最高的,选择比例为82.1%。从参观行为来看,博物类和文化类场馆公民参观比例相对较高,过去一年中去过的比例分别为65.1%和62.3%,科技类场馆参观比例也达到40.2%,考虑到前两类场馆的建设数量及展厅面积强度远高于科技类场馆,科技类场馆在各类科普基础设施中具有较高的参观使用效能。

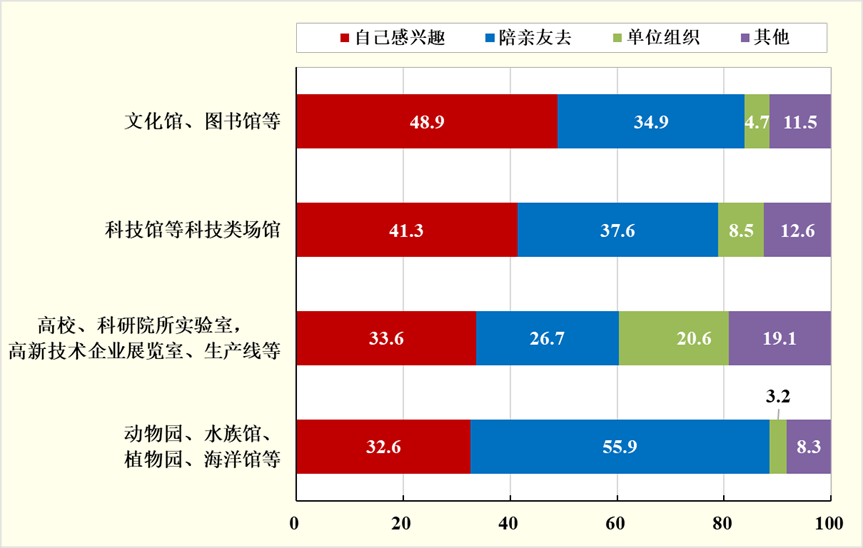

对于各类科普基础设施的参观使用动机,选择“自己感兴趣”和“陪亲友去”的比例较高。在制约各类科普基础设施的参观使用因素中,“没有时间”和“位置偏远”两个原因的选择比例明显高于其他,表明积极动员公民参与科普和优化科普基础设施布局与服务仍是科学素质建设高质量发展的重要抓手。

公民参观利用科普基础设施意愿高,在各类科普基础设施中以科技馆为代表的科技类场馆参观意愿和使用效能最高。

(九)公民对科技发展的态度情况

公民对“公众对科技创新的理解和支持,是建设科技强国的基础”“现代科学技术将给我们的后代提供更多的发展机会”“尽管不能马上产生效益,但是基础科学的研究是必要的”等观点的赞成比例分别为89.2%、89.0%和87.4%,与2022年的91.0%、91.8%和90.1%相比有小幅下降。而对“持续不断的技术应用最终会毁掉我们赖以生存的地球”“政府应该通过举办听证会等多种途径,让公众更有效地参与科技决策”的赞成比例分别为35.6%和89.7%,与2022年的33.8%和87.7%有小幅增长。公民对科技创新保持高度关注和积极支持的态度,对新技术应用风险的担忧和参与科技决策的意愿则有所提高。上述积极态度稍有下降和担忧情绪略有增长等变化,还需进一步从较长时间跨度进行观察和研究。

第十三次中国公民科学素质抽样调查相关图表

图1 公民科学素质发展状况

图2 城乡居民科学素质发展状况

图3 东中西部科学素质发展状况

图4 不同性别公民科学素质发展状况

图5 不同年龄段公民科学素质发展状况

图6 不同受教育程度公民科学素质发展状况

图7 公民获取科技信息的渠道(%)

图8 公民利用科普设施的意愿(%)

图9 公民利用科普设施的收获情况(%)

图10 公民利用科普设施的情况(%)

图11 公民利用科普设施的动机情况(%)

图12 制约公民利用科普设施的因素情况(%)

图13 公民对科技创新的关注和支持情况(%)

今天(4月16日),记者从自然资源部中国地质调查局了解到,我国首艘自主研制的超深水大洋钻探船“梦想”号,已进入调试和内装阶段,预计今年内全面建成。

在广东广州市南沙区珠江口,“梦想”号大洋钻探船正在进行设备调试和内装实验室的安装工作。“梦想”号总吨为33000,满载180名船员的情况下,可连续在海上工作120天,续航里程达1.5万海里。同时,船上铺设了120万米电缆,全面覆盖信息化技术,实现了船岸智能协同,让“梦想”号不仅具备全球海域无限航区能力还是全球唯一一艘具备11000米钻探能力的科考钻探船,未来主要承担国家重大科技项目和国际大洋科学钻探任务。

2024中关村论坛4月25日在北京开幕。本届论坛以“创新:建设更加美好的世界”为主题,设置论坛会议、技术交易大会等5大板块,近120场活动聚焦人工智能、生命科学、新材料等科技前沿领域,进一步围绕6G、脑机接口、区块链、合成生物制造等科技前沿领域,开展思想碰撞和科技交流,论坛上将发布一批最新重大科技成果。

论坛国际参与度高,超过100个国家和地区的外籍嘉宾参与,论坛外籍致辞演讲嘉宾占比超过50%,前沿大赛共征集来自75个国家和地区3100多个参赛项目,国际项目占比超过40%,技术交易大会进一步突出全球性、前沿性、实效性,汇聚40多个国家和地区6000多个创新项目。论坛活动将持续到4月29日。

量子云算力集群综合指标进入国际第一梯队,世界上已知最薄的光学晶体产出,全球首个通用人工智能系统原型亮相……4月25日,在2024中关村论坛年会开幕式重大成果发布环节,10项重大科技成果集体亮相。

在光电信息领域,多项重大“芯”成果集中得到展示。国际首个全模拟光电智能计算芯片在智能视觉目标识别任务方面的算力,是目前高性能商用芯片的3000余倍,能效提升400万倍,有望成为人工智能发展的有力引擎。第五代精简指令集(RISC-V)正在引领新一轮处理器芯片技术与产业的变革浪潮,第三代“香山”开源高性能RISC-V处理器核是国际上首次基于开源模式、使用敏捷开发方法、联合开发的处理器核,性能水平进入全球第一梯队。

北京量子信息科学研究院联合中国科学院物理研究所、清华大学等团队,完成大规模量子云算力集群建设,实现了5块百比特规模量子芯片算力资源和经典算力资源的深度融合,总物理比特数达到590,综合指标进入国际第一梯队。

光学晶体被称为激光技术的“心脏”。北京大学科研团队创造性提出“转角相位匹配理论”,应用氮化硼首次制备出超薄、高能效的光学晶体——转角菱方氮化硼,其厚度仅为微米量级,能效提升至少100倍,为新一代激光技术奠定了理论和材料基础。

对脑与智的探秘,科研人员也有了重大突破。“北脑二号”高性能侵入式智能脑机系统拓展“心有灵犀”的边界,在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧脑控,为更自然、更灵活的新一代神经假肢的开发等临床应用奠定了基础。人工智能取得系列成果,基于价值驱动的全球首个通用人工智能系统原型“通通”发布,可以识别人类意图并主动提供帮助,其已达到儿童一定的智力水平,并且正在持续成长中。

“中国天眼”首次探测到迄今最短轨道周期脉冲星双星系统、“拉索”发现史上最亮伽马暴十万亿电子伏特光子、全超导托卡马克核聚变实验装置实现世界上最长时间可重复的高约束模等离子体运行……一批“大国重器”正在持续产出系列国际领先成果。

此外,国家电力投资集团有限公司研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线,是我国自主研制的最大功率、最高技术等级重型燃气轮机;中国科学院遗传与发育生物学研究所团队定位克隆到与耐碱性显著相关的主效基因,为盐碱地综合利用和保障粮食安全提供了新思路。

在加快建设世界领先科技园区的征途上,《中关村世界领先科技园区建设方案(2024-2027年)》部署了“路线图”,部署五方面50项重点任务,推出新一批重大政策和改革措施,将中关村打造成为北京国际科技创新中心建设跃升的主阵地、京津冀协同发展的突破口、中国高质量发展的引领者、全球创新网络的关键枢纽,切实支撑科技强国和制造强国建设。

【2024中关村论坛年会重大科技成果】

重大科技成果一:《中关村世界领先科技园区建设方案(2024-2027年)》(发布单位:工信部、科技部、北京市人民政府)

重大科技成果二:用“芯”加速AI——全模拟光电智能计算芯片(发布单位:科技部、国家自然科学基金委、清华大学)

重大科技成果三:业内瞩目精彩纷呈——人工智能取得系列成果(发布单位:科技部新一代人工智能发展研究中心、中国信息通信研究院、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会)

重大科技成果四:驾驭激光的利器——转角氮化硼光学晶体原创理论与材料(发布单位:教育部、北京大学)

重大科技成果五:构筑量子计算“实用之路”——量子云算力集群(发布单位:北京量子信息科学研究院、中国科学院物理研究所、清华大学)

重大科技成果六:绿色能源的强大引擎——300兆瓦级F级重型燃气轮机完成总装(发布单位:国务院国资委、国家电力投资集团有限公司)

重大科技成果七:来自开源的“芯”贡献——第三代“香山”RISC-V开源高性能处理器核(发布单位:中国科学院计算技术研究所、北京开源芯片研究院);

重大科技成果八:基因改良护航粮食安全——农作物耐盐碱机制解析及应用(发布单位:中国科学院遗传与发育生物学研究所)

重大科技成果九:拓展“心有灵犀”的边界——“北脑二号”智能脑机系统(发布单位:北京脑科学与类脑研究所、北京芯智达神经技术有限公司)

重大科技成果十:重大科技基础设施取得系列国际领先成果(发布单位:国家发展改革委、科技部、国家自然科学基金委、中国科学院国家天文台、中国科学院高能物理研究所、中国科学院合肥物质科学研究院)

颅内植入一片牵着柔软细丝的小小薄膜,绑住双手的猴子就能仅用“意念”控制机械臂,抓住“草莓”。这是4月25日亮相2024中关村论坛的一幕。我国科学家自主研发的“北脑二号”,填补了国内高性能侵入式脑机接口技术的空白,并在国际上首次实现猕猴对二维运动光标的灵巧脑控。

这是一片晶圆,上面整齐排布有两列共计数十个电极。 新华社记者张漫子 摄

脑机接口,大脑与外界设备沟通交流的“信息高速公路”,是新一代人机交互与人机混合智能的前沿技术。“简言之,就是捕捉大脑电信号的微妙变化,解码大脑意图,实现‘意念’控制‘动作’,不动手也能隔空操控机器。”北京脑科学与类脑研究所所长罗敏敏说。

“北脑二号”亮相2024中关村论坛。(受访者供图)

脑机接口的性能,核心在于脑电信号捕捉的清晰度、转化的精准度。前者靠电极,后者靠算法。

“北脑二号”的高性能,归功于我国自研的3个核心组件:高通量柔性微丝电极、千通道高速神经电信号采集设备两个硬件,以及基于前馈控制策略的生成式神经解码算法。

电极,相当于一个“传感器”。植入脑内,“读取”脑电信号,其性能决定着捕捉脑信号的数量与质量。

据相关负责人李园介绍,“北脑二号”采用的柔性材料生物相容性高、无细胞毒性,能在电极丝上做出大量触点,通道数高,信号捕捉能力强。

近距离观察,这个电极又小又薄,牵出的电极丝直径只有头发丝的十分之一到百分之一,丝上布满大量触点,需在显微镜下才能看清。这一设计能极大降低对脑组织的损害,延长捕捉脑电信号的时间。

“它的有效通道数、长期稳定性,均达国际领先水平。不同于硬质电极,柔性微丝电极植入猕猴脑内一年后,仍能精确采集到脑电信号。”李园说。

算法,相当于一个“翻译官”,把大脑意图精准解析出来。“北脑二号”应用的算法是国内自研,能在大脑皮层神经活动与运动参数之间建立精确映射。

“脑机接口比拼的是安全、稳定、有效,这是一个系统性工程。”罗敏敏说,脑机接口链路长,涉及电极、芯片、算法、软件、材料等多环节,关键技术有待进一步突破。

·当下国内大模型的发展面临的很大挑战来自商业化,“基础技术可以追赶美国,但在商业化上缺乏成熟的软件市场。”华创资本创始合伙人熊伟铭告诉澎湃科技,国内大模型公司更像是拿着一把锤子到处找钉子的阶段,未来5年肯定看不见盈利的大模型,10年没准也看不见。

尽管国内在大模型领域上呈现出千帆相竞的热闹场面,但大模型的态度分裂成两大阵营。一是以月之暗面创始人杨植麟为代表的技术信仰派,他们大多来自顶尖院校,强调技术创新和长期愿景的重要性。技术信仰派认为AI的发展不仅是为了与短期的产品市场契合,而是要在未来10-20年内实现对世界的深远改变。二是以金沙江创投主管合伙人朱啸虎为代表的市场信仰派,他们更注重大模型的商业模式和短期的商业可行性,对大模型公司的高估值和缺乏明确商业场景持怀疑态度。

作为硬科技投资人、华创资本创始合伙人的熊伟铭坦言,他也赞同朱啸虎的观点,他认为当下国内大模型的发展面临的很大挑战来自商业化,“基础技术可以追赶美国,但在商业化上缺乏成熟的软件市场。”日前,在接受澎湃科技专访时,熊伟铭作出上述表述,“现在大模型公司是到处‘找钉子’的阶段。”

华创资本创始合伙人熊伟铭。

华创资本曾投资AI芯片公司深鉴科技、壁仞科技,自动驾驶公司文远知行、智加科技,但在大模型领域,虽然华创资本保持高度关注,但至今尚未出手。

以下是澎湃科技与熊伟铭的对话实录。

“大模型我们缺人、缺时间,还需要一定积累”

澎湃科技:你一直关注人工智能,在过往这些年里,这一领域发生了哪些变化?

熊伟铭:大模型现在关注度很高,我们从2015年开始关注,当时网络参数达到1亿,我们已经觉得太了不起了,算是开启了人工智能的序幕。

从技术流派来分,一部分大模型做视觉,一部分做语义,当下这一波大模型实际上是语义。从2018年、2019年开始,我们关注了斯坦福的Stanford Question Answering Dataset(SQuAD),当时他们一直在追语义。

这几年,大模型又发生了一些变化。一方面模型的参数规模越来越大,ChatGPT出现后,各种各样的模型参数级别都是上千亿级别,另一方面是GPU的算力提升,像英伟达就把AI算力大大提升了。

Sora对外宣称30亿参数,是“大力出奇迹”,把大模型整体的算力提上了一个新的台阶。从2016年开始到现在,经过八年的时间,从编程(computation)到大语言模型,从以前模型完全不及人类的表现,到现在大语言模型能够部分达到人类的表现,这一点具有超越性。这在八年前很难想象,我们投资行业肯定是非常兴奋的。

澎湃科技:你们看好国内哪些大模型公司?目前大模型的发展面临哪些挑战?

熊伟铭:我觉得国内例如智谱清言、王小川的百川智能都是不错的团队。

但还得认识到,与世界领先水平相比,国内的大模型整体上还处在落后的状态。OpenAI 2015年成立,早期因为不知道怎么赚钱,以非营利性研究实验室的方式成立。当时在国内,大家一看不赚钱谁都不敢干,除了清华、北大这些顶尖高校的老师,但投入极少。

所以在大模型上,我们整体投入不够、算力也不够,现在海外人才能回来的也不多。在大模型上,我们缺人、缺时间,我觉得还需要一定积累。

大模型的挑战肯定是在商业化上,我们商业化基础比较薄弱。基础技术还可能追赶美国,但在商业化上,我们还没有一个成熟的软件市场。

我们也很期待未来国内大模型的功能能够大规模提高,用户对于现有软件产品的付费意愿或付费能力能提高。

切口足够小的垂直行业适合发展AI

澎湃科技:之前Kimi引发了一波国内大模型长文本的“内卷”,你怎么看这件事?

熊伟铭:目前市面上的大模型产品我们也都会尝试,国内大模型里Kimi跑出来后,可能会更适用于国内的中文环境。

从工业产品角度来看,可能大模型在商业上的场景覆盖还不够多。

我听说大公司们都在用大模型来做广告投放,但除此之外,还没有看到其他更多的应用。不是看见一个还不错的Kimi,我们就要做100个Kimi,从中比较出一个最好的Kimi,而是要去考虑怎么让Kimi适用于各行各业。

现在大家看大模型的产品形态和应用,看得很窄,这是我们国内大模型公司一个问题。我们的大模型企业需要在行业里扎得足够深,它需要知道用户的痛点和需求。

现在的大模型公司更像是拿着一把锤子到处找钉子的阶段,哪里是最适合这把锤子的地方呢?我觉得那些垂直领域足够深、切口足够小的行业,很适合去发展AI。

说到商业化,因为我们现在的市场基础还比较薄弱,这一点是我们大模型行业面临的很大挑战。但是我们有一个强大的政府采购市场,我们现在要拿To G(Government政府)的订单来补To C(Consumer消费者)的订单,但是最终价值落点还是在To C上。

当大模型能像手机应用一样,在终端设备比如手机、ipad上运行了,这个产业才算真正发展起来。

澎湃科技:为什么大模型To C端的商业化会比较难?

熊伟铭:第一是缺应用,尤其是在国内。国外应用可能还更多一些,在美国市场里,会有很多独角兽公司或Startup(新创企业)。毕竟以硅谷为中心的西方科技市场领先国内科技市场很多倍。

第二个原因是我们的月人均GDP比美国的GDP差很多,所以从基本面上承担不起大规模的投入,所以不会有像OpenAI这样的公司做大规模的投入和新产品的设计。

过去国内很多的创新其实都是在已知领域里迭代创新,而不是在未知领域里突破创新。因为从科技市场的角度来看,我们确实还处在一个刚刚起步的阶段。

就大环境来看,我们GDP总量是可以的,但占大头的是固定资产投资,而不是科技投资。

按照人均标准来看,我们人均对于科技产品的付费意愿和能力都极低,所以很多科技产品形态在中国是不稳定的。退潮之后,我们要诚实地面对现在国内科技水平和经济水平,我们到底推什么样的产品能够可行,我们应该去拿什么样的订单。

我觉得大模型公司现在会面向政府或是国企的商业诉求,这其实是更适合中国大模型公司的路径。

澎湃科技:我们之前采访了一些大模型专家,他们非常直截了当地说国内的大模型底层原始创新比较少,可能更多的是探索落地应用这些方面。你觉得现在国内大模型发展处于什么阶段?

熊伟铭:大部分的企业产品形态长什么样还不知道。文心一言去年出来都是ChatGPT形态,但这不见得是唯一可行的产品形态。

围绕着大模型的公司,其实都是巨亏的公司,我也不觉得投资人有什么所谓的洞察。我们太穷了,舍不得投大模型。我的LP(有限合伙人)全都是人民币,我要关心我投的这些企业一是不是满足于科创板的上市要求,能否盈利。

我觉得未来5年我肯定看不见盈利的大模型,10年没准也看不见。国内自动驾驶到现在已经7年时间,他说10年能盈利。这种特别前沿的事情在中国做不值钱,风险有点大。

深圳是中国的硅谷,这是肯定的

澎湃科技:所以你们公司大模型硬科技这块儿一个都没投吗?

熊伟铭: 我们公司在大模型这个领域一个都没投,因为现在大模型公司是到处“找钉子”的阶段。前沿科技比如大模型、机器人这两块第一波曲线我们放弃了,在技术上我们现在已经错过基础设施的阶段,现在我们得看应用层面。第二波我们以实际落地的角度来看,还需要再等三年以后,再看大模型应用层面,垂直应用结合To B端和To G端,我会更有动力去看。

澎湃科技:你曾经在一次演讲中说,2022年国内整个环境对于创业者来说有心理压力,现在这个环境在你看来发生了哪些变化?

熊伟铭:现在除了印度、日本,全世界范围内的创业者心理压力都很大。

硅谷的VC融资现在也非常困难,除了头部的几家和红杉这些老牌公司没有问题,其实大家业绩都不佳。美国今年资本化也很差,最成功的“美国贴吧”Reddit融资了7亿美金。只不过美国如果你是头部VC,你的募资能力还是可以保证。现在资金只往头部聚集。

中国国内没有这种市场环境,因为国内没有市场化资金,因为IPO理论上变得更加严苛,我们之前尝试一些新东西,刚开始就已经被喊停。所以2023年比2022年环境差一些,但2024年会稍微好一些,大家目前已经能心态平和地去面对失败。

澎湃科技:作为投资人,在你看来,国内有没有可能出现像苹果、英伟达这样的公司?如果出现,会在上海、北京还是深圳?

熊伟铭:我个人认为肯定是深圳。深圳实际上是东南亚市场的最北端,而不是中国市场的最南端,它是一个国际市场的高峰,深圳是中国的硅谷,这是肯定的。

现在深圳已经有很好的科技企业,比如华为的总部就在深圳。美国典型的科技头部公司比如英伟达这类企业一定要通过资本市场助力,但华为完全没有,华为是一个中国式科技企业样板的典型。在国内我比较看好这类特别本土化的公司,还有比亚迪和吉利。

澎湃科技:你们未来会比较看好哪些方向?ChatGpt和Sora的出现让大家看到了人工智能的爆发,未来下一个爆发点会是什么?

熊伟铭:虽然我们没有投大模型公司,但我们也在关注这些大模型公司在干什么。比如现在的智谱清言已经开始有比较好的生态,他们也有投资团队。

未来,我个人认为AI能重塑(rebuild)很多内容。AI会有无数机会,能赋能千行百业。我们认为,比如类似生物医疗行业,科学家做实验时,如果能借助AI会变得更有效率。在这些垂直行业扎根足够深、足够小,其实非常适合AI,尤其是在数据价值高,而且获取数据有壁垒的行业里特别关键,所以我觉得AI可能会加速我们人均GDP或整个科技市场的成长。我们对AI+这个模式是有所期待的。

·“我相信,有一天我们将能够以像手术那样的精确度来改变致病基因。”

·“目前还没有在大脑中使用任何CRISPR技术的临床试验,首先需要奠定研究基础。”

当地时间11月16日,英国药品和医疗保健产品监管局(MHRA)宣布授权CRISPR/Cas9基因编辑疗法Casgevy(exa-cel)有条件上市,用于治疗镰状细胞病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)。当地时间12月8日,美国食品药品监督管理局(FDA)批准其用于治疗SCD。当地时间12月15日,欧洲药品管理局(EMA)也批准其上市,用于治疗SCD和TDT。

现在,研究人员希望使用CRISPR/Cas9基因编辑疗法来治疗阿尔茨海默病(AD)。当地时间12月11日,《自然》(Nature)杂志发表一篇题为《CRISPR基因编辑如何帮助治疗阿尔茨海默症》(How CRISPR gene editing could help treat Alzheimer’s)的文章,试图探讨利用CRISPR疗法治疗阿尔茨海默病的可能性。

“CRISPR疗法可能是一种一劳永逸的治疗方法,没有其他药物可以与之匹敌。”美国加州大学圣地亚哥分校(the University of California, San Diego)的神经科学家苏博吉特·罗伊(Subhojit Roy)说,“在这些疗法能够用于治疗如此复杂的疾病之前,还有很长的路要走。使用目前的技术,在大脑中剪切和粘贴基因非常困难。”

改变APOE4或PSEN1

据文章介绍,全球已有超过55万人受到痴呆影响,预计到2050年这一数字将增加近两倍。阿尔茨海默病是最常见的痴呆形式,它同时也是一种复杂的疾病。

“我们并不完全了解大脑是如何工作的,这使得理解和治疗阿尔茨海默病等脑部疾病面临巨大挑战。”在英国爱丁堡大学(the University of Edinburgh)研究神经退行性疾病的泰拉·琼斯(Tara Spires-Jones)说。

《自然》文章指出,阿尔茨海默病的大部分研究都是由淀粉样蛋白假说驱动的,该假说认为阿尔茨海默病的主要致病因素是大脑中β淀粉样蛋白积累,最终形成斑块。淀粉样斑块触发另一种称为“tau”的脑蛋白聚集在一起,并在神经元内扩散。通常在这个过程中,记忆力减退等症状开始出现。tau蛋白越多,症状越严重。

治疗阿尔茨海默病的抗体药物Aducanumab 和 Lecanemab就靶向淀粉样蛋白,临床试验显示它们可以减缓某些人的认知能力下降。这两种药物都已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,但对其安全性和有效性的担忧仍然存在。

CRISPR基因编辑可以提供一种替代治疗。基因编辑是一种新兴的比较精确的能对生物体基因组特定目标基因进行修饰的一种基因工程技术。

与迟发性阿尔茨海默病相关的一个基因是载脂蛋白E(APOE),它编码大脑中的脂质转运蛋白,可能影响神经元对tau蛋白的摄取。具有APOE4 基因突变的人患阿尔茨海默病的风险最高,而具有APOE2 和APOE3 基因突变的人分别处于中度和低度风险。拥有一个APOE4 拷贝会使一个人患阿尔茨海默病的风险增加3倍,拥有两个APOE4 拷贝会使该风险增加12 倍。

在2019年发表于《自然-医学》(Nature Medicine)的一篇论文中,研究人员在一名女性身上发现了一种名为Christchurch 的罕见APOE 变体,她在生命早期具有遗传倾向,但在70多岁之前没有表现出任何症状。

美国格拉德斯通研究所(Gladstone Institutes in San Francisco, California)的神经病理学家黄亚东和他的同事使用CRISPR系统将Christchurch基因突变改造成携带人类APOE4 的小鼠,然后让这些小鼠进行杂交,产生具有一个或两个拷贝的工程变体的后代。

在11月13日发表于《自然-神经科学》(Nature Neuroscience)的一项研究中,研究小组发现,具有一个APOE4-Christchurch 变体拷贝的小鼠对阿尔茨海默病有部分保护作用,而具有两个拷贝的小鼠没有表现出预期的迹象。

“我们的研究表明,通过模仿Christchurch突变的有益影响,可以对APOE4 相关的阿尔茨海默病进行潜在的治疗干预。”黄亚东说。

《自然》文章提到,基因编辑的另一个潜在靶点是一种叫做早老蛋白-1(PS1)的蛋白质,它对于参与β淀粉样蛋白产生的酶(称为γ-分泌酶)的制造至关重要。PSEN1(编码PS1的基因)的突变增加了大脑中产生有毒的β淀粉样蛋白 42的数量,并且与早发性阿尔茨海默病有关。

2022年发表在《分子治疗-核酸》(Molecular Therapy Nucleic Acids)上的一项概念验证研究中,科学家们使用CRISPR系统来切割并破坏人类细胞中PSEN1 基因的突变版本。该团队能够破坏培养细胞中一半的突变PSEN1基因,使PS1和β淀粉样蛋白 42的数量整体减少。

“这种方法非常适合降低有毒蛋白质的水平,因为其中的基因突变参与有毒蛋白质的生产。”文章共同作者、在加拿大多伦多大学研究神经毒性机制的马丁·英格尔森(Martin Ingelsson)说道。

该团队现在正在尝试使用一种称为先导编辑的超精确基因编辑技术,该技术可以替换单个DNA碱基对。“我相信,有一天我们能够以像手术那样的精确度来改变致病基因。”英格尔森说。

安全性问题和成本高昂的挑战

这些策略在早期研究中显示出前景,但CRISPR基因编辑疗法还有很长的路要走。与任何新疗法一样,必须解决安全问题。“基因编辑并不总是完美的。可能会有脱靶效应,包括健康基因突变或整个染色体受损。”琼斯说。

罗伊对此表示赞同。他说,使用细胞和动物模型在CRISPR系统上进行实验是一回事,但将阿尔茨海默病的基因编辑策略带到临床上则是另一回事。“目前还没有在大脑中使用任何CRISPR技术的临床试验,首先需要奠定研究基础。”

罗伊和他的同事们正在尝试继续进行研究。在使用 CRISPR 系统编辑阿尔茨海默病相关基因APP的动物研究成功之后,研究人员已获得美国国立卫生研究院(NIH)的资助,将研究推进到临床前阶段,其中包括弄清楚哪种基因编辑系统最适合在人脑中使用。

罗伊表示,“希望有一天,神经科医生在研究阿尔茨海默病患者时会开出一次性CRISPR注射剂,也许可以与其他基于抗体的疗法相结合。”

此外,与其他基因疗法一样,高昂的治疗成本可能会带来进一步挑战。加拿大多伦多大学(the University of Toronto)研究阿尔茨海默病蛋白质功能的杰罗德·施密特-乌尔姆斯(Gerold Schmitt-Ulms)说,“按照目前该领域的创新速度,变革性治疗的出现只需要几年的时间,届时,最大的挑战将是向大众提供这些个性化且昂贵的治疗方法。”

参考资料:https://www.nature.com/articles/d41586-023-03931-5